Вечная профессия

Учительская профессия по своей сути – самая ответственная и благородная, самая сложная и интересная. Трудом учителя создаётся величайшая ценность на земле – Человек. Профессию учителя иногда называют вечной. И это не просто красивые слова. Любая профессия предполагает преемственность. Охотник учил детей выслеживать оленя, гончар — месить глину, и так далее. Но передача знаний от мастера к ученику — это еще не школа. Учительство как профессия — появилось тогда, когда возникли первые цивилизации — Египет, Месопотамия, Индия, Китай. Это время, когда появляются государства, появляются писаные законы. Тогда же возникает и социальный запрос на грамотного человека. С возникновением больших государств потребовалась целая иерархия слуг, которые работают со знаковыми системами — письменностью и арифметикой. То есть производство грамотных людей выделилось в отдельную задачу. Именно тогда и появляется школа — как государственная система.

И надо сказать, со времен Месопотамии школа не очень-то сильно изменилась. Она вообще крайне консервативный институт. Египетский или шумерский учитель очень похож на нынешнего, потому что и там, и тут ставится одна и та же задача: государству нужен определенный уровень грамотности. Именно тогда появляется школа как группа учеников, с которой работает учитель.

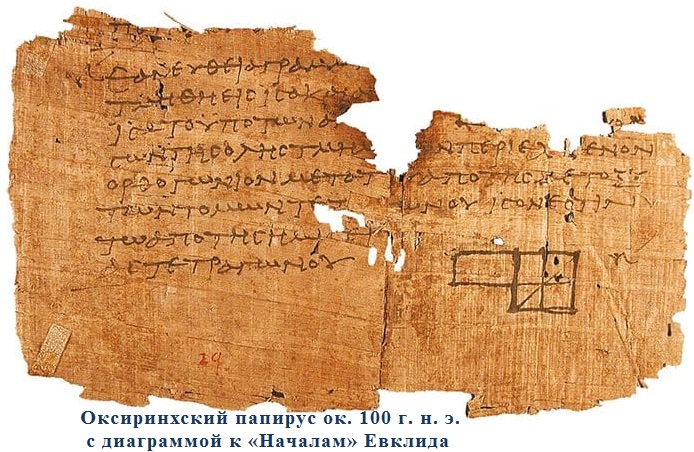

В античном мире – Древней Греции и Древнем Риме – сложилась трёхступенчатая система образования – от начального, включавшего в себя обучение письму, чтению, счёту, до высшего, направленного на подготовку к политической карьере. Именно из Древней Греции пришли к нам слова «школа» и «педагог». Правда, значение их было несколько иным. Слово «школа» обозначало «досуг», так как обладать свободным временем и посвящать его наукам или физическим упражнениям мог только свободный человек, а педагогом называли раба, который присматривал за ребёнком и водил его в школу.

В Римской империи учителя стали государственными служащими – им выплачивался ежегодный гонорар, полагался ряд льгот и привилегий. Отношение к учительству в античном мире было неоднозначным: если в тех, кто обучал детей основам грамоты, видели лишь ремесленников, то многие преподаватели ораторского искусства, философии и права пользовались широкой известностью и почётом.

В Средние века в деле просвещения в Европе значительную роль играла Церковь. Школьного наставника воспринимали не только как транслятора знаний, но и как человека, способного направить ученика на путь добродетели. К личности учителя предъявлялись высокие требования. Например, живший в XIII в. учёный-монах Винсент из Бове писал, что хороший учитель должен иметь «талантливый ум, честную жизнь, смиренные знания, естественное красноречие, опыт преподавания».

Средневековое образование многие считают довольно примитивным — но оно соответствовало уровню своей эпохи. Естественно, многое зависело от места, от времени. Богатые родители, конечно же, могли дать своим отпрыскам лучшее образование, чем бедные.

Что касается примитивных методов преподавания, то под ними чаще всего подразумевают механическое заучивание наизусть. А так ли уж оно плохо — это вопрос спорный. Ведь такое заучивание тоже развивает мышление, можно сказать, организует внутренний мир. Гуманисты в эпоху Возрождения, кстати, придавали большое значение мнемонике — умению запоминать большие объемы информации.

Средневековье – время возникновения первых школ на Руси. После принятия христианства в качестве государственной религии князь Владимир повелел «собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное». Со временем образование всё шире распространялось среди русских людей.

После открытия новгородских берестяных грамот очень сильно изменились представления о древнерусской школе и древнерусском обществе.

Оказалось, древнерусское общество было грамотным, в нем были письменная культура, письменное общение.

В Древней Руси к труду учителей, или, как их тогда называли, мастеров грамоты, относились с уважением. «Почитай учителя как родителя», – гласит русская пословица.

Как и в эпоху Древнего мира, обучение в средневековых школах было платным, а в качестве мер воспитательного воздействия применялись телесные наказания. Неотъемлемая часть многих средневековых автобиографий – воспоминания о пережитых в годы учения побоях и унижениях. Но не стоит думать, что все средневековые учителя были людьми, незнакомыми с состраданием. Именно в Средние века и в эпоху Возрождения накапливаются значительные знания по возрастной психологии, закладываются основы гуманной педагогики. Лучшие учителя основывали обучение не на принуждении, а на стремлении заинтересовать детей изучаемыми предметами с учётом индивидуальных особенностей учеников.

В XVII–XIX вв. к образованию получали доступ всё более широкие слои общества, европейская школа приобрела облик, близкий к современному, а профессия учителя стала массовой. Тогда же определились государственные требования к профессиональной подготовке учителей.

В истории российского образования поворотным стал XVIII в. В результате ряда государственных реформ, начатых Петром I и продолженных его преемниками, к середине XIX в. сложилась система светской школы, включавшая все три ступени – начальную, среднюю, высшую. Для подготовки отечественных педагогических кадров в 1779 г. при Московском университете была открыта учительская семинария, в 1783 г. открылась учительская семинария при Петербургском народном училище, позже при университетах появились педагогические институты, выпускники которых получали право преподавать в гимназиях.

России на рубеже XVIII–XIX веков стали возникать школы для детей крестьян, мастеровых, но в народе было много сомнений и школы воспринимались как барская забава. Какой-нибудь начитавшийся Руссо барин мог создать у себя в имении школу и лично учить крестьянских детей. Оттуда выходили грамотные люди — но их образование было невостребованным. Они так и оставались крестьянами: пахали землю, платили оброк. Для карьеры школьная учеба была бесполезной — вернее, ни о какой карьере тогда не было и речи.

Более того — подобное отношение к образованию было присуще и дворянам! Вспомним фонвизиновского «Недоросля». Вспомним, как Петр Первый отправлял дворянских отпрысков на учебу — это воспринималось как то, что их гонят чуть ли не на убой, матери рыдали, хотя образовательный ценз действительно требовался дворянам для карьеры.

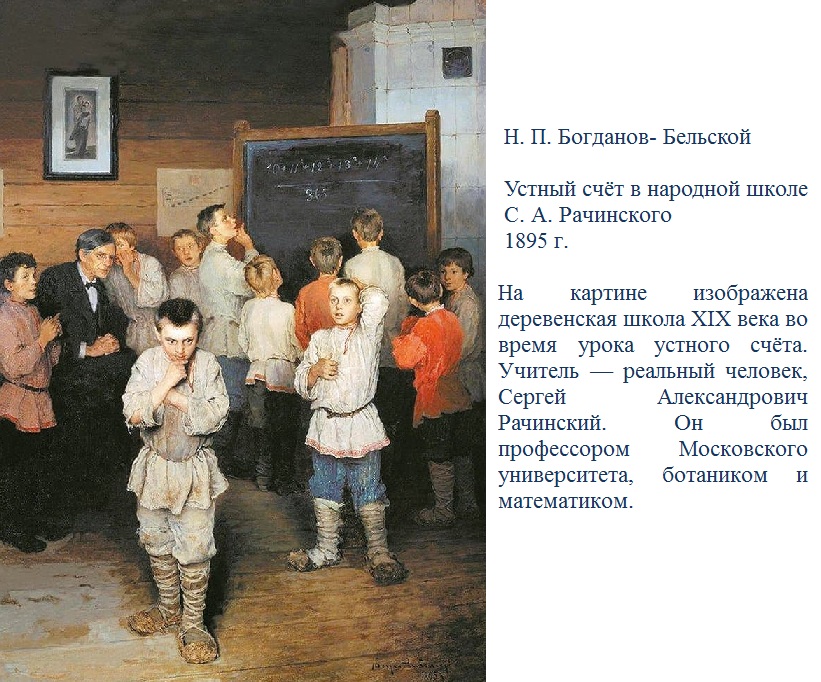

С другой стороны, сельский учитель пользовался огромным уважением. Особенно с 60–70-х годов XIX века, когда возникло народничество и молодые люди, обуреваемые светлыми побуждениями, пошли преподавать в сельские школы. Плюс к тому же, отмена крепостного права создала возможность социальных лифтов для получивших образование крестьянских детей, то есть образование как таковое стало цениться.

В Рссии делается ставка на выращивание не спорщиков в модных салонах, а компетентных государственных служащих. Людей, преданных государству. Не интеллигенции, а интеллектуалов, говоря сегодняшним языком. То есть оказался нужен университет нового типа. Но для такого университета необходимы соответствующие студенты, а откуда взяться им? Следовательно, нужна средняя школа, отвечающая поставленным задачам. А именно: школа, которая, основываясь на античных ценностях, воспитывает в человеке разумность и гражданственность. Вдобавок — в ней есть христианская составляющая. То есть это та самая классическая гимназия, которую мы знаем по литературе XIX века.

Благодаря таким педагогическим реформам крайне возросла роль школьного учителя.

Во второй половине XIX в. в системе образования, прежде всего в начальной школе, стало работать много женщин – так возникла тенденция, приведшая в наши дни к преобладанию представительниц прекрасного пола в педагогических коллективах.

В результате реформы 1864 г. в России появились народные училища, где бесплатно обучались мальчики и девочки из низших сословий. Именно там многие из них встречали настоящих учителей-подвижников, а полученное образование служило не просто «социальным лифтом», а ступенькой к вершинам духа.

Примерно тогда от школьного учителя начали ждать, что он должен сеять «разумное, доброе, вечное». Выдающийся социолог Питирим Сорокин, происходивший из бедной семьи, с благодарностью вспоминал созданную учителями сельской школы атмосферу, которая «стимулировала развитие интеллекта, рождала ощущение счастья и была философски идеалистической».

Революция 1917 г. открыла новую страницу в истории отечественного образования. Путём проб и ошибок в СССР была создана система обучения, которая охватывала все слои общества и обеспечивала практически стопроцентный уровень грамотности населения. Советская школа сыграла важнейшую роль в обеспечении индустриализации нашей страны, внесла неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне и научно-технический прогресс в послевоенный период. Несмотря на значительную идеологизацию образования, в школе находилось место живому общению и воспитанию подлинной человечности. Не жалея времени и сил, учителя передавали новым поколениям советских граждан не только необходимые знания, но и нравственные ценности – трудолюбие, взаимовыручку, умение сопереживать, ценить прекрасное. Что заставляло молодую учительницу математики – бабушку автора этих строк – в первые послевоенные годы заниматься со своими учениками хоровым пением, а потом ходить с концертами по окрестным сёлам – пешком, в холод и слякоть? А ведь таких учителей было множество. Наверное, каждый житель огромной страны, раскинувшейся от Калининграда до Владивостока, с благодарностью вспомнит того Учителя, который сумел коснуться его души, пробудить скрытые порой от самого себя таланты.

Роль учителя в современном мире является предметом дискуссий. Кто он – «навигатор в мире информации», «эффективный менеджер» или человек, осуществляющий ответственную миссию по сохранению национальной идентичности, обеспечивающий преемственность поколений? Несомненно, темп изменений в школьной жизни продолжает ускоряться, никого уже не удивляет применение в образовании компьютеров и мультимедиа, а дистанционное обучение, введённое в российских школах весной 2020 г. под давлением непростых обстоятельств, становится всё более востребованным. Однако практика показывает, что педагога нельзя заменить никакими новейшими техническими средствами обучения, ибо никому пока не под силу искусственно воспроизвести творческое общение между учителем и учеником. Поэтому профессия учителя веками остается востребованной.

Библиотекарь Г. Чепель

Количество просмотров: 7495

Мероприятия по «Пушкинской карте»

Наши конкурсы

Районный профессиональный смотр-конкурс "пушкинской лиры негасимый свет"

Районный профессиональный смотр-конкурс на лучшее библиографическое пособие "Пушкинской лиры негасимый свет", к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

МБУК

"Межпоселенческая библиотека"

Адрес: 353500, г. Темрюк

Темрюкский район, Краснодарский край

ул. Ленина 88

Режим работы библиотеки:

по будням: с 9-00 до 19-00

суббота и воскресенье:

с 11-00 до 19-00

понедельник - выходной